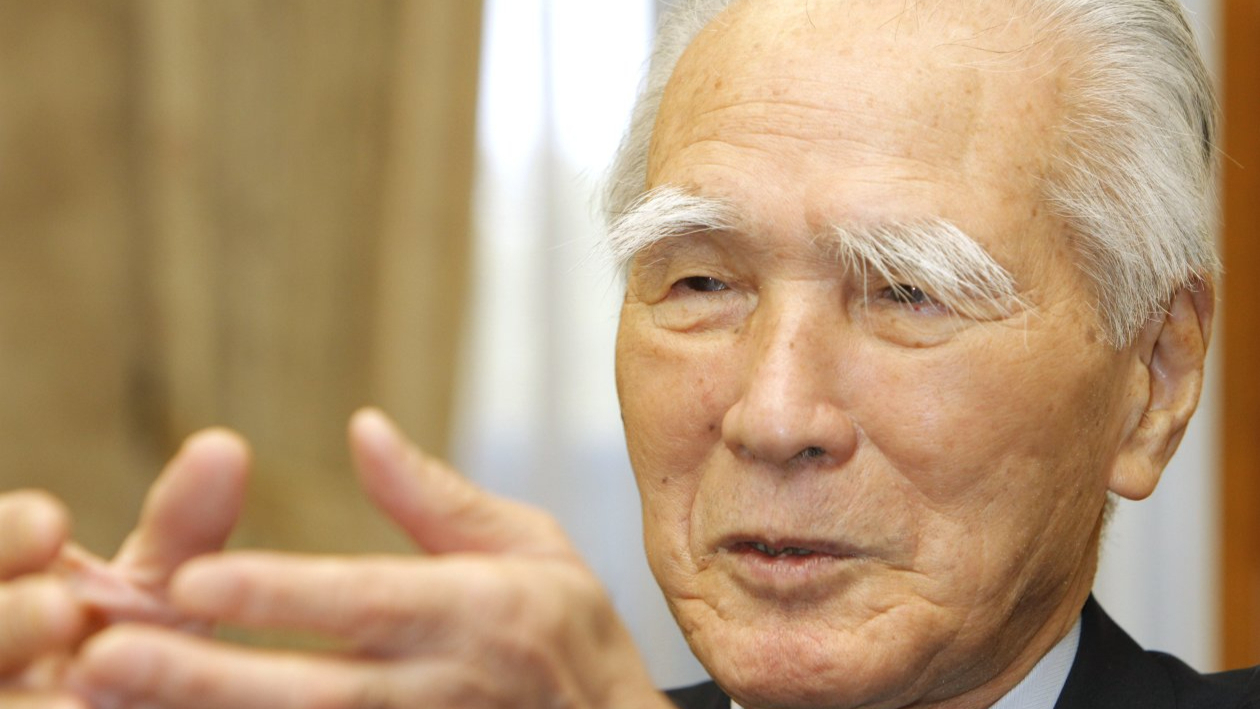

『タブーを破った外交官』田中均氏が記者会見、東アジア共同体構想が平和と発展につながる―トランプ氏訪中で大変貌へ

拡大

田中均・日本総合研究所国際戦略研究所特別顧問が日本記者クラブで記者会見し、上梓したばかりの『タブーを破った外交官 田中均回顧録』を基に、日本外交の課題とあるべき姿など多岐にわたるテーマについて話した。

田中均・日本総合研究所国際戦略研究所特別顧問がこのほど日本記者クラブで記者会見し、上梓したばかりの『タブーを破った外交官 田中均回顧録』(井上正也・神足恭子・佐橋亮編集=岩波書店刊)を基に、日本外交の課題とあるべき姿など多岐にわたるテーマについて話した。

同書は外務省北米局審議官、経済局長、アジア大洋州局長、外務審議官などを歴任し、日朝平壌宣言や日米安保の「再定義」と中国、韓国との関係など、冷戦終結後に日本が直面した外交課題に外交官として向き合ってきた田中均氏のオーラルヒストリー。米国、政治、世論という三つのタブーを軸に、日本外交の課題やあるべき外交の姿や中国への具体的な向き合い方についても持論を展開。特に「ライフワークとしての東アジア」に力点を置き、「東アジア共同体構想」が平和と経済発展につながると強調している。

田中均氏の記者会見での発言要旨は以下の通り。

現今の国際環境の不安定は、世界がもはや戦争を止められなくなっているのではないか、という危機感をリアルに抱かせるものだ。その大きな要因は、戦後の国際秩序形成や維持で圧倒的な軍事力を併せ持ちながら指導力を発揮してきた米国の関与の後退だ。

ロシアのプーチン大統領がウクライナに侵攻したのは、ソ連の崩壊以降、領土、国力、国際的地位が低下した中で、大ロシア復活の野望をかなえる好機と考えたためだ。今なお侵略をやめないのは、世界にはロシアの行動を止める力がないと考えたからだろう。イスラエルのネタニヤフ政権が国際社会から非難されようがガザ攻撃をやめず市民を殺戮し続けたのも、最大の支援国の米国が本気で止めるとは考えていないからだろう。

米国がこれまで指導力を発揮できた背景には、圧倒的強国であっただけではなく、いざとなったら軍事力を使う覚悟があったからだ。しかし現在、米国は米兵を海外に送ることはしないとたびたび示唆しており、軍事抑止力は衰えた。

それだけではなく、トランプ大統領の行動は「アメリカ第一」であり、国際秩序維持のために米国が犠牲を払うことは考えない。さらに「法の支配」より「力の支配」が濃厚であり、国際法や国際規範に反することになっても力によって相手を屈服させることをいとわない。

トランプ関税は明らかに世界貿易機関(WTO)協定違反だが、巨大な米国市場へのアクセスを梃子(てこ)に相手国を恫喝し、自国に有利な合意に持ち込んできた。

一方で、ロシアのような軍事大国や中国のような経済大国に対しては、力を背景に行動することには慎重だ。ウクライナ戦争を止めるためにNATO(北大西洋条約機構)が一致して交渉すべきだが、米国は軍事支援に消極的。米欧の利害、思惑が異なることを露呈する結果になり、ロシアとの停戦交渉を難しいものにしている。

国際人道法に違反し民間人の大きな犠牲を伴うイスラエルのガザ攻撃をすぐに止められないのは、トランプ大統領にはユダヤ人票を失いたくないという国内政治上の計算があったためだ。

こうした米国に対して、米国の軍事力に依存する同盟国は短期的には「トランプを怒らせたくない」と譲歩に走る。しかし長期的には、できるだけ米依存から離れようとし、世界は大国の一方的な軍事侵略を抑止する力を失いつつある。

権威主義体制の露中北朝鮮は安定、ポピュリズムに浸食される民主主義

中国が9月3日に行った「抗日戦争勝利80周年」式典で、習近平主席、プーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記が北京天安門楼閣に並んだ姿は、今日の世界が国際法や人道的規範といった長年積み上げられてきた原理原則や倫理ではなく、粗野な力の支配に傾いていることを象徴するような風景だった。

3人の指導者は、それぞれ独裁的体制を維持し、それを「力」にしてきた。プーチン氏はロシア国民の持つ「強い者への憧れ」を最大限活用しながら2020年に憲法を改正し、36年まで大統領を務める長期体制を可能にし、同時に反対勢力やライバルたり得る人材を実力で排除してきた。

習近平氏は経済成長を共産党統治の正統化に利用しつつ、これまでの政権が従ってきた集団指導体制や世代交代、2期10年の事実上の任期制限を排除し、独裁体制を築いた。ロシア産原油を購入するなどロシアと連携している。

金正恩氏は「金王朝」への服従を前提とした強権体制を築いてきた。ウクライナ戦争でも、北朝鮮は兵の派遣や砲弾などをロシアに提供している。

トランプ体制と欧州ポピュリズムが民主主義を破壊

G7諸国はこれらの強権権威主義体制と異なり、法の支配や透明性原則、複数政党や選挙による政権交代、三権分立などの原則で民主主義を担保してきたが、今、二つの要因が民主主義体制を壊しつつある。

一つは米国のトランプ体制だ。トランプ大統領は法の支配を超え大統領の政治的権威を最大限活用し、自己の思いを実現しようとしている。大統領令による一方的な関税引き上げは、米国内でも大統領権限を越えるとして訴訟が行われ、控訴審までは原告が勝利している。大学への補助金の一方的削減や連邦準備制度理事会(FRB)理事の解任などについて数々の訴訟が行われている。だが、トランプ大統領は裁判に敗訴したとしても、実現を諦めないだろう。

もう一つの危機は、欧州で見られるポピュリズムの席巻による既存中道政党の崩壊だ。英、仏、独の欧州主要国で顕著にみられるのは、移民排除のポピュリズムだ。

英国の右派ポピュリスト政党「リフォームUK」は地方選挙で大躍進し、今や労働・保守の二大政党を凌駕する支持率を得ている。

仏でも極右ポピュリスト政党の「国民連合」が大きく躍進している。ドイツでも極右「ドイツのための選択肢」が極めて短期間の間に躍進し、25年の連邦議会選挙ではキリスト教民主同盟に次いで第2位の議席を占めた。これらの諸国では、新興政党が移民排除を掲げ国内を分断する勢いだ。

日本でも外国人規制強化など「日本人ファースト」を掲げた参政党が7月の参議院選挙で議席を大幅に増やしたが、いずれの国でも伝統的政党は弱体化している。

結果的に世界は、強権権威主義体制とポピュリズムに浸食され不安定となっている。その間にいるインドやブラジルなどの新興国はどちらの陣営につくということはなく、その折々で自国利益を追求。先進民主主義国がガバナンスの中心となる世界ではなくなった。

グローバリゼーション・国際協力の時代は終わったのか

こうした国際政治の分断や米国第一主義が進む中で、自由貿易を基本にしたグローバル体制が変化しつつある。グローバリゼーションはヒト・モノ・カネ・技術のグローバルな展開によって経済成長を加速させ、特に新興国の経済進展を生んだが、トランプ大統領の「アメリカ第一」主義は自由貿易を否定。国境の管理を強化して人の流れを規制し、反グローバリゼーションを主導する。欧州主要国のポピュリスト政党もいずれも反EUを掲げ、グローバリゼーションに否定的だ。

とりわけトランプ関税は、国際貿易を縮小させグローバルサプライチェーンを損なうものだ。トランプ氏がもくろむ米国製造業の再建にはつながらないとみられるが、関税収入は歳入不足を補う貴重な財政収入となり、トランプ後の米国政権がこの高関税を撤回するとも考えにくい。自由貿易を守ってきたのは紛争処理機構としてのWTOだが、米国は紛争処理にあたる上級委員会の委員選出をブロックしており、紛争処理は機能していない。

中国はロシア、北朝鮮との連携を強め、さらにグローバルサウスなどの新興国や途上国への影響力を強めている。一方、西側諸国は米国の自国第一主義の基でかつてのようなまとまりを維持できていない。米中は対立激化から「貿易戦争」が激化するリスクもあるが、トランプ大統領が台湾問題なども含めて、中国と「ビッグディール(取引)」を構想している可能性がある。

米中はレアアース、農産物、航空機などでディールしやすい。韓国での米中首脳会談で協議が進展すれば、トランプ氏は来年初めに訪中するとみられる。トランプ訪中は、新たな米中関係の契機になるだけでなく、日本外交にとっても新たな局面となる。米中両大国によるディールと強調は世界の平和と経済発展に寄与すると思う。

米中の衝突を回避する「4C」

次世代の覇権争いのリスクがある米中関係だが、以下の四つの「C」をうまく管理することによって回避することが可能と考える。

1.政治分野の競争(Competition)

2.安全保障分野の対峙(Confurntatin)

3.経済分野の共存(Co-existence)

4.グローバル課題での協力(Cooperation)

これら四つの要素が存在する限り、米中は決定的な対立には至らないと考えている。

ところがトランプ政権の下で様相が変化している。政治分野で、バイデン前政権は「民主主義対専制主義」の競争関係を強調したが、トランプ政権は国内統治の面で強権主義的な傾向を強めている。州兵を民主党の支持基盤を持つ地域に送ったり、大学のリベラルな人たちを追い出したりしており、中国と変わらない。

安全保障分野や経済分野でも、ウクライナ軍事支援に距離を置いていることや、トランプ関税に見られるように「米国の利益をかなえるための取引」という面が強まり、民主主義や自由貿易主義を守るとの価値観は希薄になった。

大きく変化したのはグローバル課題の協力だ。トランプ政権は気候変動に関するパリ協定から再離脱し、各種援助も大幅に減らし国際協調という概念を捨て去ったようだ。

東アジアの安全保障環境は悪化

日本を取り巻く東アジアの安全保障環境は悪化している。ロシアと北朝鮮は相互支援条約(包括的戦略パートナーシップ条約)を結び同盟的な関係を構築している。これまで北朝鮮のロシアへの接近を疎ましく思っていた中国も、金総書記を抗日戦争勝利80周年の軍事パレードに招き、中ロ朝の連携を世界に示した。

トランプ大統領は金総書記との首脳会談を示唆するが、トランプ的取引の結果、北朝鮮を核保有国として認め、米国に届く大陸間弾道ミサイル(ICBM)だけの規制に乗り出すのではないかとの懸念が語られている。しかし、北朝鮮を核保有国として認めると韓国の核保有論に火をつけることになるし、地域の安定は大きく揺さぶられることになるだろう。

台湾海峡を巡る状況が直ちに危機になるとは考えないが、トランプ政権は海外派兵には消極的であり、膨大な犠牲をともなう米軍介入は行わないという見通しを中国が持てば、中国の台湾武力統一の蓋然性は高まる。習近平氏の3期目の任期が終わる27年は、習氏が4期目につなげるために歴史的成果を上げようとするとの見方もあり、注目される一つの節目だ。

日本は自律的な外交で中韓・ASEAN・インド・欧州と連携を

日本はどう対応すべきか。短期的には米国の対日アプローチが理不尽であったとしても米国を怒らせるわけにはいかない。関税措置合意のようにバランスを欠いた合意も日本の利益を致命的に侵さない限り実行していかねばならない。

中長期的には、日本はトランプ的世界に対する防衛策や対峙する戦略を講じる必要がある。重要なのはアジアとの関係だ。日本が自律的な外交により経済面で中国や韓国、ASEAN、インドなどとの連携を深めることができれば重要な梃子となるだろう。同時に、取引で米国第一をかなえるトランプ的政策に合意しない欧州などの国々と連携を強めることが必要だ。

新しく政権の座につく日本の指導者には、世界を見てほしい。日本の運命を決めてしまうような容易ならざる地政学的変化が目の前に来ていることを見過ごしてはならない。

■筆者プロフィール:八牧浩行

1971年時事通信社入社。 編集局経済部記者、ロンドン特派員、経済部長、常務取締役編集局長等を歴任。この間、財界、大蔵省、日銀キャップを務めたほか、欧州、米国、アフリカ、中東、アジア諸国を取材。英国・サッチャー首相、中国・李鵬首相をはじめ多くの首脳と会見。東京都日中友好協会特任顧問。時事総合研究所客員研究員。著・共著に「中国危機ー巨大化するチャイナリスクに備えよ」「寡占支配」「外国為替ハンドブック」など。趣味はマラソン(フルマラソン12回完走=東京マラソン4回)、ヴァイオリン演奏。

関連記事

TSMCの値上げ圧力の中、クアルコムがサムスンから先端チップ調達を検討―中国メディア

Record China

2025/10/20

米関税コスト、米企業と消費者が負担、トランプ大統領の主張とは正反対―海外メディア

Record China

2025/10/18

高市早苗氏、秋季例大祭の靖国参拝見送りへ=中国ネット「残念だ」と皮肉、「結局米国に追従」の声も

Record China

2025/10/9

米台で半導体製造「五分五分」に?台湾「約束した事実はない」―独メディア

Record China

2025/10/3

アジア人労働者への門戸は閉ざされるのか、深刻化する人手不足と排外機運の広がり

長田浩一

2025/10/14

韓国で広がる「嫌中」、中国人ビザ免除も恩恵なく不安を抱く明洞=韓国ネット「免除撤回を」

Record Korea

2025/10/6