アン・ホイ監督「詩」東京特別上映、観客から好評

拡大

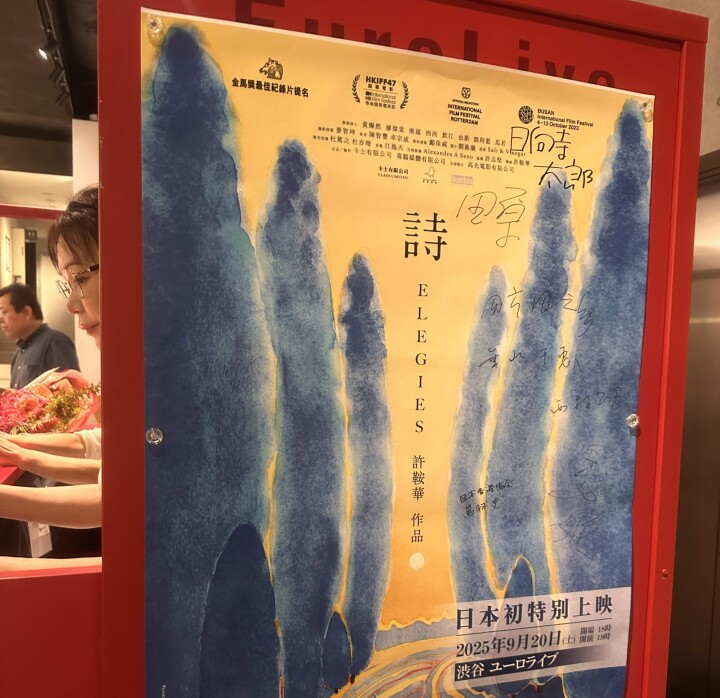

アン・ホイ監督が香港の詩人を撮ったドキュメンタリー映画「詩」の日本初の特別上映会が開催された。

(1 / 5 枚)

香港のアン・ホイ(許鞍華)監督が香港の詩人を撮ったドキュメンタリー映画「詩(Elegies)」の日本初の特別上映会が20日夜、東京・渋谷のユーロライブで開催された。学者、作家、翻訳家、そして文化や詩に関心を寄せる観客ら約200人が集まり、上映終了後には熱烈な拍手が送られた。

【その他の写真】

アン・ホイ監督は2020年に第77回ベネチア国際映画祭栄誉金獅子賞を受賞した。「詩」はアン・ホイ監督が長年温めてきた念願の企画。監督は大学時代に詩を専攻し、言葉の慰めと力をよく理解しており、詩人と詩の世界を映像で描こうと決意した。映画は3部構成で、第1部は監督自身が香港の詩人仲間を訪ねて詩について語り合い、故・西西や也斯を映像と写真で追想した。第2部は深センに移り住んだ詩人・黄燦然に焦点を当て、第3部では台北を拠点に講演と家庭の間を奔走する詩人・廖偉棠を追った。作品は時代の裂け目に立つ詩人の姿と声を映し出し、詩を通じてアイデンティティーと記憶をつづる。

映画は香港の詩人・西西の「旧啓徳空港」の朗読で幕を開け、ブレヒトの「後世に生まれる者たちへ」で結ばれる。都市を描いた多くの詩句がアン・ホイ監督の映像言語と呼応し、揺らめく感情と光影を作り出している。

上映会には詩人や翻訳家の姿も多く見られた。谷川俊太郎の翻訳者で自らも詩人の田原氏、張愛玲作品の翻訳者の垂水千恵氏など、日中の作家・翻訳者が文学的世界を共有した。また、香港に留学・勤務経験のある人や香港観光が好きな人も香港の物語を体感するために集まった。

上映後のイベントでは詩の朗読が行われた。日本在住で上海出身の詩人、金さんは上海語で西西の「旧啓徳空港」、香港から来日した脚本家の詹可達氏は広東語で廖偉棠の「大角咀尋春田花花幼稚園不遇」を朗読した。詹氏はアン・ホイ監督の映画「生きていく日々」の第2助監督を務めた経歴を持つ。さらに、日本のシンガーソングライターLimeismが日本語で黄燦然の「哀歌之七」の一節を朗読した。観客は配布された中日対訳資料を見ながら詩句に耳を傾け、香港詩人や詩の言葉に深く感動したと述べた。

比較文化学者で映画評論家の四方田犬彦氏もスピーチした。数十年前に「望郷」からアン・ホイ作品を追い始めた経験を回想し、監督のこれまでの創作の歩みを観客に解説した。冒頭こそ「風邪で声に影響があるかもしれない」と謙遜したが、映画談義は豊富な知識と情熱に満ち、会場を引き込んだ。

日本在住の作家・姜建強氏は観賞後に「監督は卓越しており、詩人は輝かしい。生のあり方を別の図式で示してくれた」と語った。

上映後、日本のSNSに「とても素晴らしい映画。多くの言葉が心に突き刺さった」「映画も最後の朗読もとても良かった。胸を打たれた」「『詩』は本当に素晴らしい映画。ただ一つ、テーマから外れる感想だが……黄燦然の家の犬がとてもかわいかった。名前を知りたい」「アン・ホイ監督の『詩』は最高だった。帰り道、友人と熱く語り合った」など感想が多く寄せられた。

また、「詩がある地球は枯渇しない」「監督が最後に語った、この映画を撮った理由。私も10代から短歌や詩を読み、心を支えてきたので強く共鳴した」「一番印象に残ったのは茶餐廳の詩。私の好きな香港人情物語が凝縮されていた」などの声もあった。

主催者の「『詩』東京上映組」メンバーは上映が無事に成功したことに安堵した。準備から実施までを通して、日本の観客と華人観客の文学・文化交流への熱意を実感したという。アン・ホイ監督が東京上映に寄せたメッセージの通りだ。「詩や香港詩人について、皆さんにはなじみのない背景もあるかもしれませんが、上映後の質疑などを通じてより多くのコミュニケーションが生まれ、相互理解につながればと願っています。」

関連記事

韓国で「鬼滅の刃」が快進撃、公開18日で観客数400万人突破=韓国ネット「500万人は超える」

Record Korea

2025/9/9

日本でも大絶賛の「となりのトトロ」中国版ポスター、デザイナー黄海氏の素晴らしすぎる作品の数々

人民網日本語版

2018/12/21

中華圏にも貢献した衣装デザイナーのワダエミ氏が死去、チャン・イーモウ監督、ファン・ビンビンらが哀悼

華流

2021/11/22

トニー・レオン、「栄誉金獅子賞」受け取り涙=ベネチア国際映画祭

華流

2023/9/3

「羅小黒戦記2」公開6日間で興行収入1.5億元超に、癒しの物語が大好評―中国

人民網日本語版

2025/7/27

「紅の豚」が台湾で再上映へ、世界で唯一の記念チケットセットを販売―台湾メディア

Record China

2025/7/25