潘岳の『東西文明比較互鑑』日本語版が反響を呼ぶ、東京で「東西文明対話学術シンポジウム」が開催

拡大

潘岳氏の著作『東西文明比較互鑑』が日本で出版されて以来、深遠な影響を与えている。写真は本の表紙。

(1 / 11 枚)

潘岳氏の著作『東西文明比較互鑑』が日本で出版されて以来、深遠な影響を与えている。日中学界は最近、「東西文明対話学術シンポジウム」及び『東西文明比較互鑑』出版三周年記念イベントを東京で開催した。多くの中日学者が、東西文明の交流と互鑑というテーマをめぐり、深い対話と討論を展開した。

【その他の写真】

『東西文明比較互鑑』は、新世界出版社(中国)がアジア太平洋観光社に許可して、2021 年 12 月に日本で出版された。著者は「戦国とギリシャ」「秦漢とローマ」「五胡入華と蛮族侵入」という三大重要な歴史的断面を選び、中西方文明の「統一と分裂」における根本的な違いを深く分析している。同書は西洋の理論フレームワークを超越し、中国文明の主体性から比較の論理を再構築し、「大一統」の遺伝子や夷夏融合などの特性から切り込み、中華文明が継続する内在的メカニズムを明らかにし、西洋が中国を認識するための「破壊的なフレームワーク」を提供した。特殊な歴史文化が特殊な制度を形成しており、同書では「塩鉄官営」「五胡漢化」などのケースを解読し、「西洋自由経済優越論」を打ち砕くとともに、集権制度の柔軟な設計を反省し、現代の統治に歴史的な借鏡を提供している。出版後、元衆議院議長の海江田万里氏、元外務大臣の河野太郎氏、日本中国研究所会長の田中哲二氏など各界の人士が相次いで祝電を送った。書評家の浜口桂一郎氏は、同書が明確な立場で中華民族共同体の正当性と大一統の歴史的必然性を主張していると論じている。

東西文明の交錯:中日学者が国際秩序と文明の未来を共に論じる

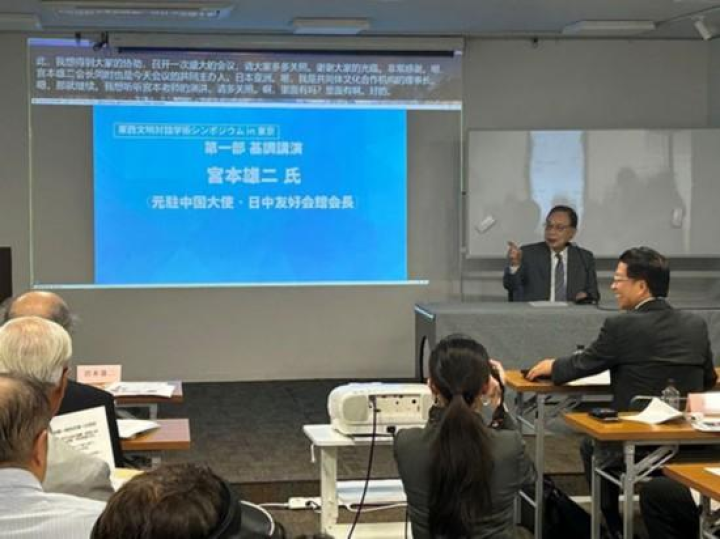

シンポジウムでは、元日本駐中国大使兼日中友好会館会長の宮本雄二氏が基調講演を行った。彼は、潘岳氏の東西文明の相互学習と互鑑をテーマとする著作が日本で出版されたことに感動を表し、潘岳氏の一連の卓越した成果は、中華文明に対する深い研究だけでなく、西洋文明に対する深い研究も体現しており、中国がこの方向への探索を実質的に始動させたことを示し、鼓舞されるものがあると述べた。日本の多くの読者がこの本を読んだ後、中国がすでに新時代に入っていることを深く感じており、日本でこのような文明対話学術シンポジウムを開催することは非常に貴重であると語った。

宮本雄二氏は続けて「人類文明に基づく世界体系の構築」をテーマとして学術的な見解を述べた。彼は、文明の間の対話は不可欠であり、「人類運命共同体」は国際社会の普遍性の共通部分に着眼し、相互に排他的ではない国際体系であり、この基礎の上で共同で「人類文明」を形成することが、我々が入った新時代の基本的な認識であると強調した。

彼は、近代的な国際体系は間違いなく西洋が主導して構築したもので、その理由は、まず 17 世紀以降、ヨーロッパが率先して近代化を実現したこと、そして 18 世紀から 19 世紀にかけて、民族と国家が結合した「民族国家(Nation - State)」が西洋に出現し、それによって国家間関係を調整する国際法が生まれたことである。その結果、国家間の交往の規則と国際体系が徐々に形成され、その背後にはローマ法を核心とする法律伝統とキリスト教が代表する価値観があった。一方、中国では、早くも春秋戦国時代にすでに国と国の間の交渉と外交の経験があり、中国の理想は周王朝の統治体系であった。

彼は、その後ヨーロッパが第一次世界大戦と第二次世界大戦という 2 つの悲惨な大災害を経験し、第一次世界大戦は約 1500 万人の命を奪い、第二次世界大戦の死者数は 6000 万から 8000 万に達したと述べた。戦後、米国のルーズベルト大統領が戦争の再発を防ぐメカニズムを築くことを提案し、その結果、国連憲章や一連の制度が生まれ、国際通貨基金組織、世界銀行、関税及び貿易一般協定(GATT)などが含まれる。これらの戦後の国際秩序も同様に西洋の伝統と価値観に基づいて構築されたものである。しかし、現在の国際秩序には依然として深刻な不足が存在し、ガザ紛争やアフリカの内乱などの現象は、現行の体系に大きな限界があることを示している。我々はヨーロッパだけでなく、他の国や地域の知恵も吸収しなければならない。例えば、日本の著名な心理学者である河合隼雄氏は、西洋の価値観と哲学だけでは、現代社会の多くの問題を解決できないことを指摘しており、非西洋、特にアジアの価値観が重要な役割を果たすべきだと主張している。この見解はヨーロッパで発表されたとき、西洋の学者たちの大きな関心を引いた。

彼は、文明の対話の前に、まず自分自身の文明を理解しなければならず、自分自身の文化と文明を真に理解してこそ、他者と交流を行うことができると強調した。日本は明治維新以来、西洋文明と正面から向き合い、同化、抵抗、吸収という過程を経てきた。この 150 年以上の経験は非常に深刻であり、中国の友人と共有する価値がある。同時に、中国が現在これらの問題をどのように見ているかも深く理解したいと述べた。最後に、彼は、東西文明の対話は、「人類運命共同体」を構築する重要な機会であると強調し、これが彼の基本的な判断であると語った。

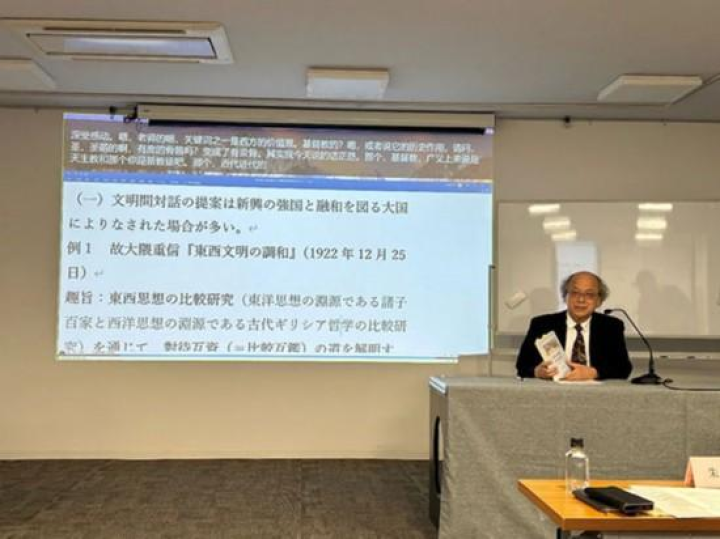

陶徳民:歴史の教訓と文明対話の現実的意義

関西大学名誉教授の陶徳民氏は、「9・11 事件」が彼の研究方向に与えた深刻な影響を振り返り、西洋文明内部の緊張と対立の傾向が彼に東洋哲学の文明間的意義を再考させたことを指摘した。彼は、中日両国が近代化の過程で西洋の衝撃に激しく反応したことがあるが、同時に相互に借り合う可能性も示していることを強調した。陶徳民教授は、大隈重信が提唱した「比較互鑑」の方法を引用し、文明対話で文明衝突を置き換えることを主張した。彼は、歴史から三つの教訓を総結し、認知の隔たりは突破可能であること、民族主義には注意を払う必要があること、東洋哲学には全球的な可能性があることを指摘し、「アメリカ優先」などの閉鎖的な考え方を脱却し、理解と共生を基礎とする東西の協力を推進するよう呼びかけた。

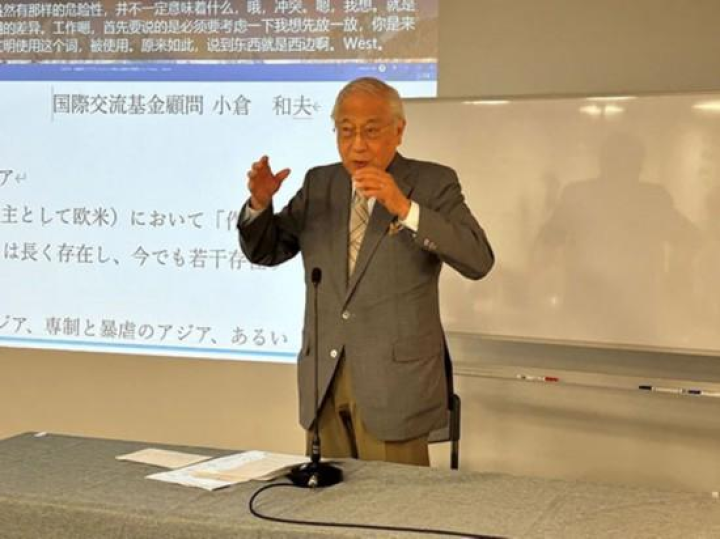

小倉和夫:文化の視点からアジアのアイデンティティを再構築する

元日本駐フランス大使兼青山学院大学特任教授の小倉和夫氏は、講演で「文明」と「文化」の本質的な違いを強調し、「文明」はしばしば対立を引き起こし、「文化」は包容的な傾向があることを指摘した。彼は、「東洋」という概念が西洋によって構築されたものであることを批判し、アジア諸国は自らのアイデンティティを積極的に確立すべきであり、文化合作を紐帯として歴史的および現実的な対立を乗り越えるべきだと主張した。小倉和夫教授は、中国の「世界中国化」と日本の「持続的な西洋化」の類似点と相違点を分析し、両者がグローバル体系におけるアジア諸国のアイデンティティ再構築を体現していると考えている。彼は、環境保護、高齢化、科学技術などの課題において地域協力を推進し、「アジア価値」が全球的課題に対する独自の応答を見つけ出すよう呼びかけた。

婁暁琪:中国文明観のグローバル時代の価値

『文明』誌の編集長である婁暁琪氏は、中国文明観を中心に解説を行い、文明は交流、包容、共生の本質を持ち、中国は「和而不同(和は貴し、同ならず)」「美美与共(美しいもの同士が共に輝く)」の理念を貫き、人類運命共同体の構築を絶えず推進していることを指摘した。彼は、中国がユネスコなどの平台を借りて、文明の互鑑を提唱し、「文明は交流によって多彩になる」という主張をしており、国際的な関心と認可を得ていることを紹介した。婁暁琪氏はまた、「文明長巻」「オリンピック文化広場」などの具体的なプロジェクトを共有し、中国文明の実践が「本土の探索」から「全球的貢献」に向かっていることを強調した。彼は、アジア諸国が協力を深め、共同でアジア文明が世界に向かう新しい章を書くことを励ました。

多元的な共識と現実的な課題:専門家が文明対話と協力の道筋を深く論議

イベントは自由討論のセッションに入り、東洋学院大学の朱建栄客員教授は、「歴史の終わり」という説はすでに時代遅れであり、現在人類は新しい歴史的な出発点に立っていることを指摘した。文明は互いを隔てる境界線になってはならず、交流と互鑑、相互尊重を強調すべきだと述べた。中日両国がそれぞれの近代化の過程で得た協力の経験は、全球的な文明対話に有益な啓示と模範を提供していると語った。

王敏教授は、中国近代革命思想が日本で伝播したことを振り返り、特に三大革命思潮である立憲君主制、共和制、社会主義の道がすべて日本に留学した学生たちによって推進されたことを指摘し、中日両国が西洋文明の衝撃に対して行った相互作用と協力を体現していることを強調した。中国の留学生たちがマルクス主義などの思想を日本から中国に紹介し、中国の革命理論の発展を促進した。王敏教授は、このような跨国的な文明実験は人類歴史上珍しいイノベーションであり、中日文明の架け橋となる役割に新たな動力を注入したと述べた。

現在の複雑で対立が激化する国際情勢に対し、司会者の朱建栄氏は各ゲストに意見を述べてもらい、より高い文明と文化の視点から対立を超える方法を共同で探討するよう依頼した。

宮本雄二会長は、文明と文化は自然に流動し、強制的に推進する必要はないと考えている。中国文明が日本に与える影響は自然な引き付けであり、脅威ではないと強調し、アジアは「寛容」を核心として文明の共識を構築し、まずアジア地域から国際主義を推進し、その後世界に広げるべきだと述べた。

陶徳民教授は、現代文明の物質的開発の過剰が多くの問題を引き起こしていることを補足し、貪欲と盲目な拡張を反省し、節制と合理的な発展に戻り、全球的な文明対話を推進する必要があると強調した。

自由討論のセッションで、各ゲストが深くて率直な交流を展開

小倉和夫教授は、中日両国が互いの近代化の精神と文化的内涵を深く理解する必要があり、東洋文化は共通の遺産であり、文化交流と理解を強化し、グローバリゼーションの背景下での国家と企業の関係における新しい課題に対応する必要があると呼びかけた。

婁暁琪社長は、中国文明が長い歴史を持ち、多民族・多時代の価値を担い、地域や民族を超えた普遍性を備えていることを強調した。改革開放から 40 年間、中国は積極的に世界の優れた文明成果を吸収し、文明が相互に参照し合う構図を形成し、世界の文明発展に「中国方案(中国のアプローチ)」を貢献してきたと述べた。

王敏教授は、中華文明の「大同(大いに同じくす)」の理念が中日文明の交流・協力を推進する重要な精神的基盤であることを強調し、両国が手を携えて文明対話の新たな道筋を模索することを期待した。

シンポジウムの終盤、宮本雄二会長が簡潔なまとめを行った。同氏は、『東西文明比較互鑑』の学術的な分析が東西文明の源を探究し、読者が東西文明の根本を深く理解するための新たな窓口を開き、現在の東西間の誤解の核心を直撃していると指摘した。世界的な危機の中で「共通価値に焦点を当てる」必要があり、同書は文明の違いが対立の根源ではなく、まさに相互参照の基礎であることを証明していると述べた。

宮本会長は今回の文明対話の現実的意義を高く評価し、現在の世界が深刻な変動に直面している背景の下、中日の学者が平等かつ率直な姿勢で思想交流を行ったことは、単なる歴史の振り返りにとどまらず、未来の文明共生の道を切り開いたものだと指摘した。また、多文化会館が今回のイベントの円滑な開催に尽力したことに特別に感謝するとともに、今後もこのようなプラットフォームが増え、アジア及び世界の平和と理解に継続的に貢献していくことを期待した。

今回のシンポジウムは、一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構及びアジア太平洋観光社の共催により開催され、日本華僑華人連合総会、全日本華僑華人団体連合会、日本華人教授会議、周恩来平和研究所が後援を行った。

日本華僑華人連合総会の陳隆進会長はシンポジウムに祝電を寄せ、今回の学術イベントを热烈に祝うとともに、東西文明対話が国際的な理解と協力の促進に果たす重要な役割を肯定した。

『文明』誌社の婁暁琪社長は、日本多文化会館に『オリンピック宣言――美しきオリンピック文化長巻』を贈呈し、これを中日文明の交流と対話の記念及び証しとした。

関連記事

駅員が助けてくれず…「日本人の冷たさに絶望」との投稿に中国ネット賛否

Record China

2025/9/9

上海地下鉄がラッシュ対策で座席を撤去、「ベンチ族が増える」と懸念の声も―中国メディア

Record China

2025/9/9

台湾人彼女のある言葉に日本人彼氏が驚き、ネット「台湾では普通のこと」―台湾メディア

Record China

2025/9/9

新入生5000人超で94クラス!生徒と保護者であふれる山東省の中学校が話題に―中国メディア

Record China

2025/9/9

「鬼滅の刃」無限城編にIGNがまさかの低評価、中国ネットで波紋

Record China

2025/9/8

「楚喬伝」カップルが再び!麗しき戦神とのんきな上古神、「与鳳行」場面写真12点を一挙先行公開

華流

2025/9/8