<第11回尼山世界文明フォーラム>日本語教師・松本彩花さん独占インタビュー「一つの出会いが文明をつなぐ」

拡大

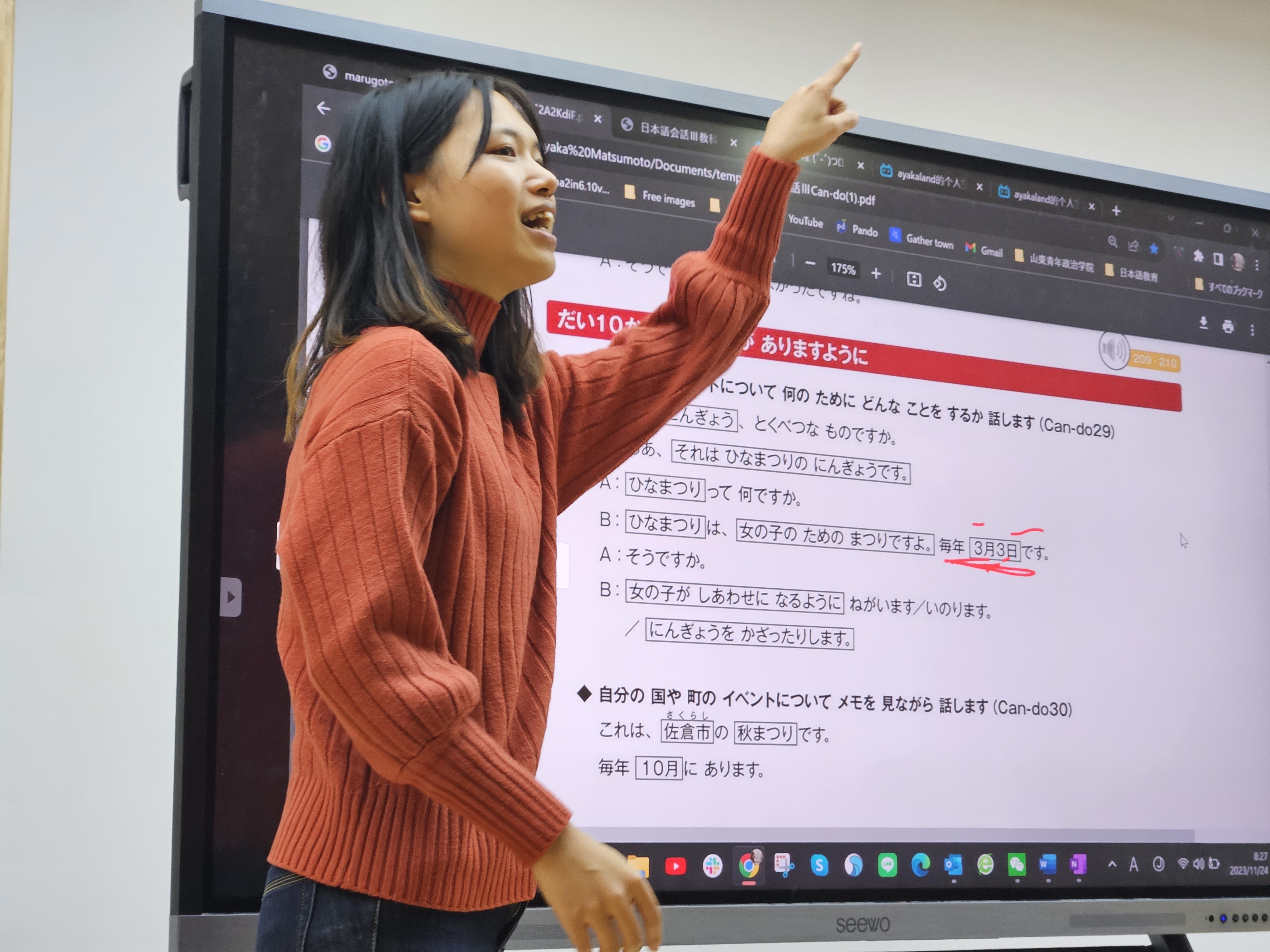

日本語教師の松本彩花さんにインタビューしました。

(1 / 4 枚)

世界の多様な文明が集い、対話を通じて共に未来を築く——中国山東省曲阜で開催された「尼山世界文明フォーラム」は、各国の識者・青年代表らが儒教の発祥の地に集い、文明間の対話を深める重要なプラットフォームとなっています。

【その他の写真】

その会場で出会った松本彩花さん(25)は、山東省の大学で日本語を教える若き教師です。彼女は、言葉を学び、人を知り、文化を感じながら、「文明の架け橋」として両国の若者をつなげています。

出会いに導かれた日本語教師への道

関西外国語大学出身の松本さん。大学の専攻は英語で、中国語は副専攻として学んだそうです。そして、在学中に短期留学をした北京語言大学での出会いが、松本さんの将来を大きく変えました。

「学校のイベントで知り合ったある中国人が、ランゲージパートナーとして一緒に勉強しようと誘ってくれたんです。留学していた3~4カ月の間、ずっと一緒にいて、お互いに中国語と日本語を教え合いました。よく、一緒にご飯食べに行ったり、遊びに連れて行ってもらったり。年下なのにとても良くしてもらって、本当に感動したんです。こんな素敵な体験を、日本語を学ぶ中国人の若者にも味わってほしい。そんな気持ちが湧いてきて、中国で日本語教師になろうと決心しました」。そう語る松本さんの目は、当時を思い出すように輝いていました。

山東の暮らしで体感した儒教思想

中国留学で、現地の人々の温かさと生活の豊かさに感動した松本さんは卒業後、迷うことなく中国就職を選択。現在は済南市の山東師範大学日本語教師として暮らしています。日々の暮らしの中で、儒家思想を実感することがあるかと尋ねると、「近隣の淄博市で、昔ながらの煎餅焼きや瑠璃づくりを見学する機会がありました。そこには伝統を守り、次代へ伝えるという家族や地域の思いや姿勢があり、それはまさに『礼』と『継承』を大事にする儒教の精神そのものだと感じました」と答えてくれました。

また、今回の「尼山フォーラム」の準備に携わる中で、「天下大同(大同思想)」といった儒教の理念にも深く共感したそうです。「それぞれの違いを認め合いながら共に発展していこうという考え方は、とても素晴らしいと思います。日本でも同じようなことが語られてはいますが、やはり島国という背景もあってか、外国人に対して無意識のうちに距離を置くような場面も少なくありません。日本のルールを知らず、無作法に振る舞う外国人に対して、厳しい目を向けることもあります。でも中国では、私のような外国人に対しても温かく、仲間として受け入れてくれる雰囲気を感じます。56の民族が共存するこの国では、“違いを前提とした共生”の意識がとても強く、それが社会全体に自然に根付いているように思います」。

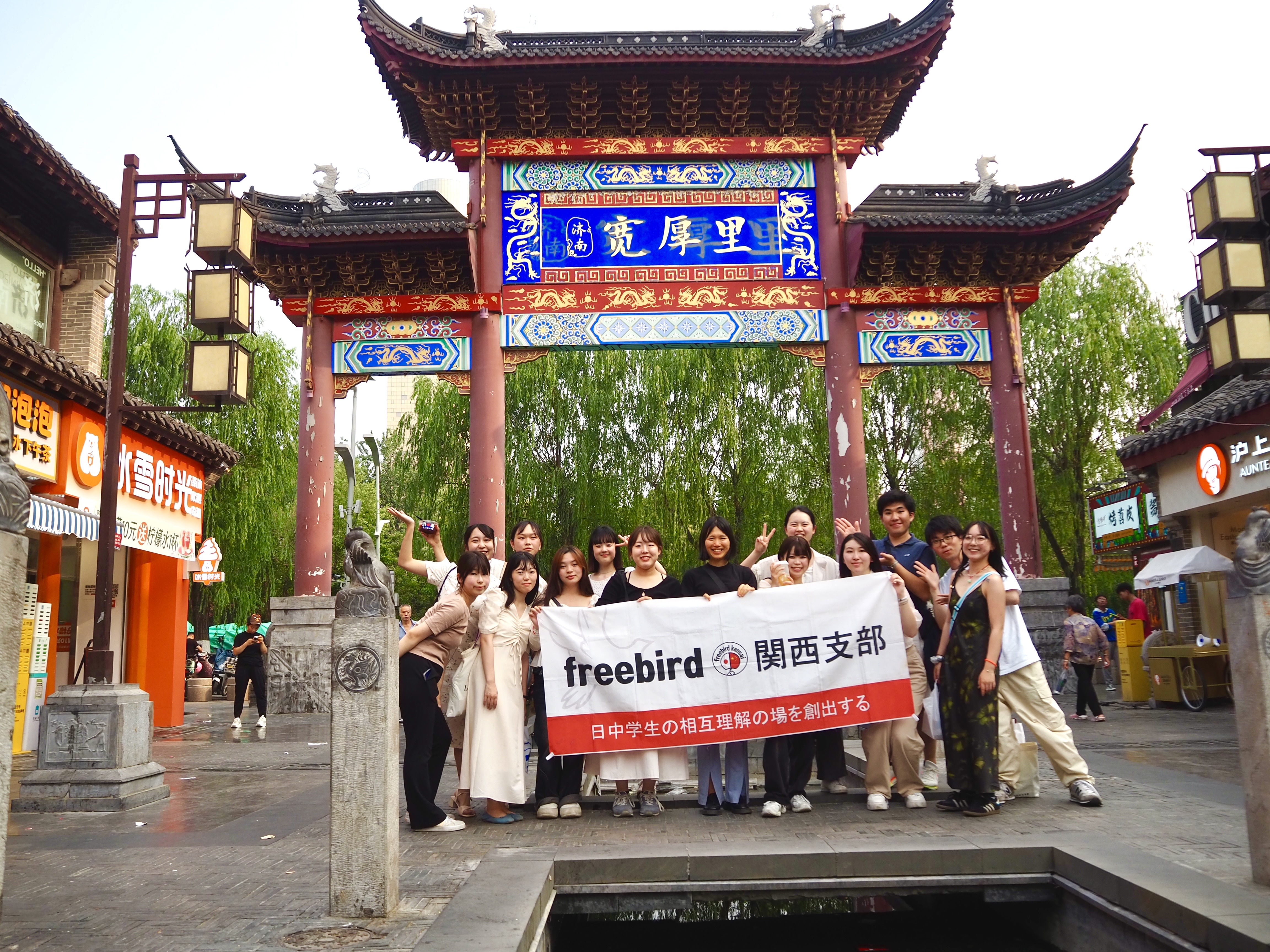

松本さんは現在、東京都日中友好協会の青年委員会にも所属しており、日本からの中国訪問団の支援活動や、日中の中高生・大学生の訪中・訪日の機会をつくる活動に取り組んでいます。「実際に中国に来てみることで、印象は大きく変わります。教科書ではわからない中国のリアルな生活や、生活の便利さ、人の温かさ、資源の豊かさなど、いいところを目で見てみることが大切です。だからこそ、若いうちに実体験する機会が絶対に必要だと思います」。

最後に将来について、「一つの出会いが私の人生を変えたように、小さな交流が人生を豊かに変えてくれることがあります。今の自分は、まだ大きなことはできませんが、これから少しずつ、日中の若い人たちが互いに知り合えるような場を作っていきたい。ひとりでも多くの人に新しい世界の扉を開いてほしいと思っています」と期待を語りました。

彼女の熱い思いは、きっと次世代の文明対話を力強く後押ししていくことでしょう。(提供/CRI)

関連記事

日本で爆発事故も、中国モバイルバッテリー大手が対応に大わらわ、クレームは「既読スルー」も―中国

Record China

2025/7/10

中国がシンガポール人の海外旅行先1位に、日本も依然人気

CRI online

2025/7/10

中国の軍艦がドイツ機にレーザー照準、いったい何があったのか?―独メディア

Record China

2025/7/10

中国が世界最速の高速列車を独自開発、日本などの技術革新も促す?―仏メディア

Record China

2025/7/10

ウクライナが中国人2人を拘束、「ネプチューン」技術窃取の疑い―独メディア

Record China

2025/7/10

ベルリンの慰安婦像が間もなく「引っ越し」―独メディア

Record Korea

2025/7/10