「価格競争をやめよ」、中国が「内巻」による競争を規制へ

拡大

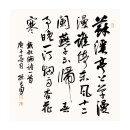

中国で「内巻」と呼ばれる「内なる競争」が激しくなっている。写真は中国の労働者。

中国の改革開放は市場の自由競争を促すことで経済発展を促すものだった。改革開放前は政治優先の経済建設だったため、市場に出回る物が限られており、労働者のインセンティブも働いていなかった。改革開放後、経済主体間の競争が活性化されたことにより、市場に物が出回り、多様化し、品質も大きく向上した。

一方で、「内巻」と呼ばれる「内なる競争」が激しくなっており、「巻いている」という言葉をよく聞く。その典型は自動車産業だ。

最近、中国のネット上で、BYDは夜勤をやめ、残業をほとんどせず、毎日8時間勤務、週休2日となっており、一部工場の生産量を少なくとも3分の1減らす見込みだという話が流れている。同社は7月1日に「一口価(掛け値なし価格)」政策を全国で廃止するという重要な決定を発表し、価格競争にブレーキをかけ始めた。

価格戦争がもたらすデメリット

価格競争は何をもたらすのだろうか。

中国メディアの財経雑誌は、価格戦争は自動車業界にとって以下のようなマイナス面があるとしている。

第一に、利益の縮小だ。記事は「2025年第1四半期、自動車製造業の利潤率は3.9%に減少した」と述べ、「内巻」による価格競争の影響だと指摘する。

第二に、従業員のストレス増大だ。価格競争のしわ寄せが行くのは現場で働く労働者だ。人件費は固定費で、景気の良し悪しに関係なくかかるため、この部分を削ろうというインセンティブが働く。そのため、従業員はほぼサービス残業状態で働かされ、ストレスが増大する。

第三に、目標が近視眼的になるという点だ。目の前のことに集中し、「時間をかけてブランドを作ることは、重要だが緊急ではなく、低価格で販売台数を増やし、市場シェアを確保することが第一原則となっている」と指摘する。息の長い企業に成長させるには、長期的ビジョンを持って自社のブランドイメージを築かなければならない。

新エネルギー車(NEV)は国が重視する産業の一つのため、企業から見れば一定の利益が見込まれるビジネスチャンスだ。だが、競争者が多ければ、必然的に競争が激しくなる。経済が減速する中では、値下げは顧客獲得の最良の手段とされる。それは何も自動車だけにとどまらず、他の業種でも同様のことが言える。

企業間の競争は、品質のみならず、サービスなどの向上にもつながり、雇用にも好影響をもたらすが、過度な競争は「共倒れ」や製品の質の低下も招き得る。

政府の手で内巻式競争を規制

これまでのコラムで、中国政府は「政府の手」と「市場の手」を使って経済運営をしてきたと述べてきた。ここ数年はコロナ後の経済の減速傾向に対処するため、中国政府は「市場の手」を使って経済主体の競争を加速させてきた。

激しい「内巻」を前にして、中国政府は「政府の手」を使おうとしている。

今年の全人代で江蘇省代表団の討議に参加した習近平総書記は、「要素の市場化配置改革を深め、地元保護、市場分断、『内巻式』競争を主体的に排除しなければならない」と述べた。その後、他の政策文書でも言われるようになった。

中国自動車工業協会は5月31日、「公平な競争秩序維持と業界の健全な発展促進に関する提言」を発表した。提言は主に無秩序な価格戦争が業界全体の収益率低下を招いていると指摘し、価格戦争が企業の正常な経営に深刻な影響を及ぼし、産業チェーンとサプライチェーンの安全にダメージを与えていると述べ、価格戦争にブレーキをかけようとした。

中国商務部は6月初め、「今後、関係部門と連携し、自動車市場の追跡調査と政策指導を継続的に強化し、流通販売を制約するボトルネックの解消を図り、消費者のニーズの多様化、個性化により一層対応する。自動車業界に見られる『内巻式』競争現象に対し、関係部門と積極的に協力し、総合的是正とコンプライアンス指導の取り組みを強化し、公正競争の市場秩序を守り、業界の健全な発展を促進する」と述べ、自動車市場の競争環境の是正に動くことを表明した。

6月29日付の人民日報は、「『内巻式』競争を打破するには有為の政府と有効な市場の関係を一体的に考慮する必要がある」と述べた。「有為な政府」というのは、それぞれの経済発展段階で、時期と現地の実情に応じた政策を有効に打てる政府のことをいう。中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議で採択された「決定」も、「資源配分における市場の決定的役割を十分に発揮させ、政府の役割をよりよく発揮させる」と述べており、秩序ある競争環境をつくるために政府も役割を果たすとしている。

1日付の中国共産党系の雑誌「求是」は、内巻式競争の背後には需給のアンバランスがあるとして、「数十年の発展を経て、わが国はすでに世界一の製造業大国となり、世界で最も整い、最大規模の工業システムを有するようになり、強大な生産能力を形成した。強大な供給能力と比べて、現在、わが国国内の有効需要不足問題が際立っており、住民の消費能力と意欲が不足しており、消費需要が振るわず、有効投資の伸びが弱いなどの問題が顕著になっている」と指摘した。

このように、中国は生産能力が拡大し、「世界の工場」と言われるほどになったが、需要がそれに見合っていない。それは、経済の減速によって人々の財布のひもが固くなっていることから、価格が購入の大きな要因になってきていることも大きい。そのため、各社は価格を引き下げて顧客を確保しようとする。

だが、供給しても、それに見合う需要が生まれるとは限らない。市場がある程度飽和状態になったら、価格だけでなく、別の部分で差別化を図る必要がある。それには、マーケティングで市場ニーズを的確に把握する必要がある。

内巻式競争を解決する策として、人民日報は「規格によるリードでバージョンアップを推進する」必要性を挙げ、「規格によるリードは、業界が単純な価格競争を捨て、より『技術含有量』のある価値競争を追求するよう推進するのに有利であり、それによって『内巻式』競争がもたらす低効率問題を解消し、『量の増加と質の向上』を実現するのに有利だ」とした。

中国は質の高い発展を目指しており、製品の品質向上にも力を入れている。価値競争は前述の「差別化」の一環だが、アフターサービスの質などもそれに入る。今後は価格以外の面での競争を展開し、粗製乱造を防ぐ必要がある。

冒頭でも述べたが、現在、中国はさまざまな分野で「巻いている」。それは、中国経済の先行きに「不透明感」があることへの消費者の慎重な態度と、「作れば誰かが買う」という時代が終わったためだ。

政府は今、競争環境を整えようとしているが、消費を活性化するため、雇用・賃上げの環境を整えるなどの取り組みも重要だ。

■筆者プロフィール:吉田陽介

1976年7月1日生まれ。福井県出身。2001年に福井県立大学大学院卒業後、北京に渡り、中国人民大学で中国語を一年学習。2002年から2006年まで同学国際関係学院博士課程で学ぶ。卒業後、日本語教師として北京の大学や語学学校で教鞭をとり、2012年から2019年まで中国共産党の翻訳機関である中央編訳局で党の指導者の著作などの翻訳に従事する。2019年9月より、フリーライターとして活動。主に中国の政治や社会、中国人の習慣などについての評論を発表。代表作に「中国の『代行サービス』仰天事情、ゴミ分別・肥満・彼女追っかけまで代行?」、「中国でも『おひとりさま消費』が過熱、若者が“愛”を信じなくなった理由」などがある。

関連記事

BYDがEVの価格調整を発表、専門家「値下げ競争の一時停戦のサイン」―シンガポールメディア

Record China

2025/7/2

中国でデフレ加速、日本の後を追い「失われた時代」突入も―台湾メディア

Record China

2025/6/17

中国の3割超の自動車企業で流動負債が上回る、来年には倒産する企業も?―香港メディア

Record China

2025/6/17

中国、走行距離ゼロの中古車を取り締まりへ、財務不正の温床か?―シンガポールメディア

Record China

2025/5/29

寝そべり族の進化系「ネズミ人間」のサバイバル術、日本の「低欲望」とどう違う?

邦人Navi

2025/5/6

中国で盛り上がる「反内巻」とは? 「無意味な努力」からの脱却を期す―香港メディア

Record China

2025/4/7