沈没船「長江口2号」の水中考古学が生み出す画期的な技術の数々―中国メディア

拡大

世界で初めて開発された「アーチ梁非接触式文化財全体移動技術」を採用し、中国の現在までの水中考古学で発見されている最大の木製沈没船「長江口2号」が21日、長江河口域で引き揚げられた。

世界で初めて開発された「アーチ梁非接触式文化財全体移動技術」を採用し、中国の現在までの水中考古学で発見されている最大の木製沈没船「長江口2号」が21日、長江河口域で引き揚げられた。新華社が伝えた。

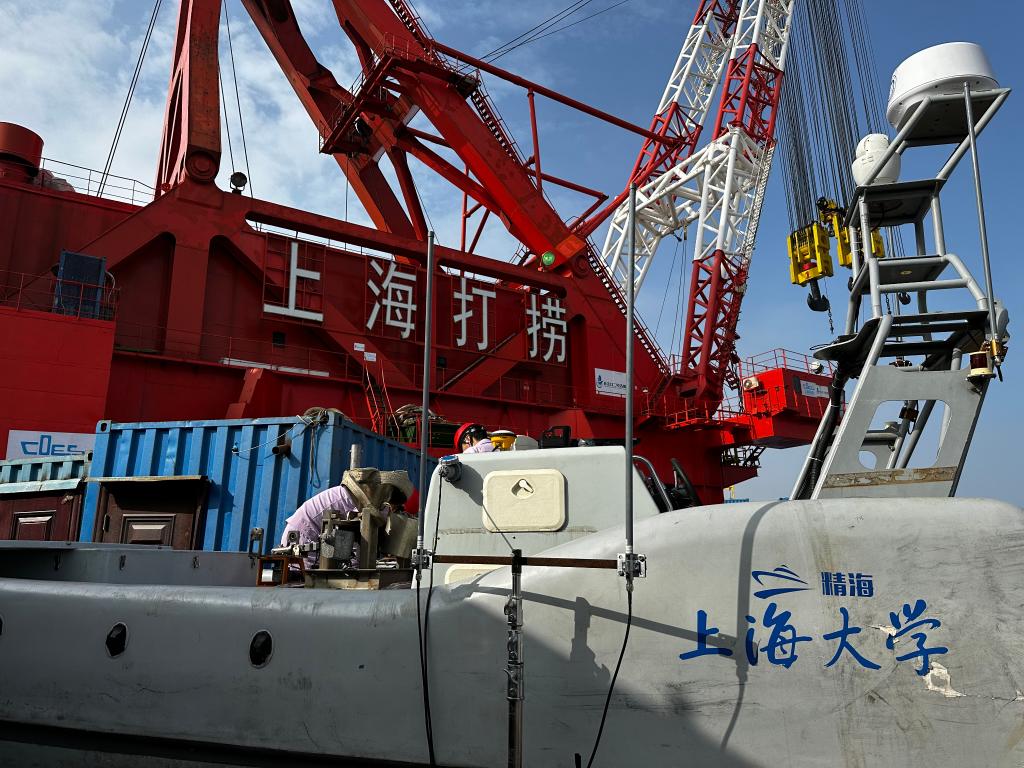

長江口2号を探し、それを引き揚げる中で、科学者は業界をまたぐチームを結成し、中国の水中考古学に画期的な技術を導入し、多くの技術的イノベーションを生み出した。「精海」シリーズ無人船は、長江口2号の位置、埋没状況、周辺環境をスマートに探査した。海底の極めて微弱な「波動エネルギー」を採取し、長江口2号および船内の文化財を長時間にわたりモニタリング・保護する水中設備の充電を行った。コンピューターにより長江河口域の歴史的な移り変わりをシミュレートし、長江口2号の沈没の原因を解明しようと試みた。

水中発掘は環境が複雑で、難易度が極めて高い。長江河口域は水が濁っており、価値ある文化財の画像撮影がほぼ不可能で、考古学チームにとって大きな試練となった。

長江口2号プロジェクトを担当する上海文物保護研究センターの翟楊(ジャイ・ヤン)副センター長は2014年、上海大学無人船工学研究院に「長江河口域の非常に濁った水域でも海底の文化財を撮影できるスマート水中撮影システムを作ってもらえないか」と要請を出した。

その後8年の長きにわたり、上海大学無人船工学研究院の院長を務める80後(1980年代生まれ)の女性の彭艶(ポン・イエン)氏が50人以上の研究チームを率い、困難に立ち向かい、「水中沈没船自動識別補助システム」や世界初の「スマート化立体サンプリング無人船」、「ロボット水中発掘設備」などの科学研究成果を次々と研究開発し、長江口2号の水中発掘を持続的に推し進めた。

ところが撮影された水中動画では、染付や陶缶がぼんやりしており輪郭しか見て取れず、色や模様などの細部がまったく見えなかった。

同研究院の李暁毛(リー・シャオマオ)チーフエンジニアは画像処理に長けており、試験を繰り返し画質向上の方法をようやく見つけた。この新技術により、水中で撮影された染付の画像が瞬時にして鮮明になった。

彭氏は国家傑出青年科学基金の受賞者で、彼女が率いるチームの年齢は20~50代にわたり、常に中国の海洋の第一線で奮闘する学際的な技術チームで、制御工学、人工知能(AI)、機械、コンピューター科学、力学、数学など多くの専門分野が含まれる。

彭氏は、「上海大学のチームは現在、水中考古学AI知識マップの構築を急いでいる。このAI水中考古学知識マップは、中国の歴史、人文、地理、海洋、文化財関連の大量のデータを保存できる。AIは自ら各種画像、テキスト、動画、文字を分析・統合し、名探偵シャーロック・ホームズのように水中考古学のためにさまざまな手がかりを整理してくれる」と説明した。(提供/人民網日本語版・編集/YF)

関連記事

車に弾かれたゴルフボールが壁直撃、店主のすれすれのところ通り抜ける―浙江省金華市

Record China

2022/11/22

これほど苦労してまで東南アジアに鉄道建設する価値はあるのか―中国メディア

Record China

2022/11/22

岸田首相と韓国首相、APECの3日間で“仲良し”に?=韓国ネット「友情ではなく、親分子分」

Record Korea

2022/11/22

日本の半導体産業を救えるのは誰か―中国メディア

Record China

2022/11/22

喫煙しながら走る男性ランナー、杭州マラソンにも登場―中国

Record China

2022/11/21

「菅田将暉が変わった」が中国SNSでトレンド入り=「どうしちゃったの?」と心配も

華流

2022/11/21