〈一帯一路実践談38〉組織する 国際協力実践の決め手

拡大

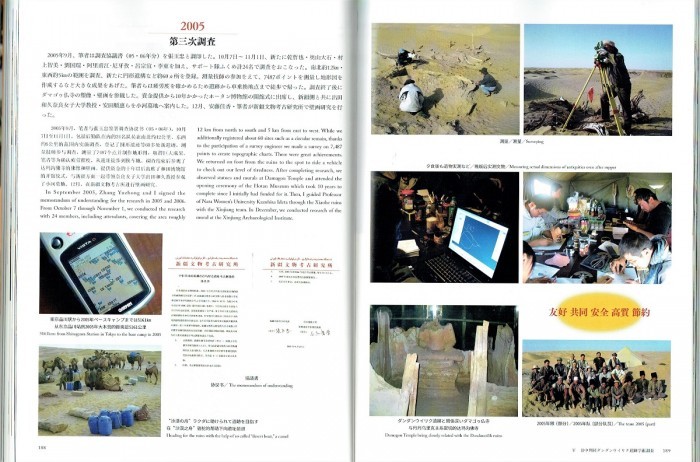

組織作りに欠かせないのが資金調達である。大規模活動は大金を必要とする。写真:沙漠での調査中も頭の片隅には資金繰りが。

国際協力実践10カ条、その7は組織する。ニヤ・ダンダンウイリク遺跡の大規模調査、同壁画保護、その重要性にふさわしい高レベルの研究者・保護技術者・撮影技師・模写専門家を組織した。多忙にも関わらず遠く離れた新疆での長期間活動に参加いただいた。大部の報告書作成にも膨大な時間を費やしていただいた。心からの感謝を表したい。組織したと記したが簡単ではなかった。調査分野が多領域にわたるため一大学だけでは対応できず、多くの大学や研究所の専門家にお願いした。所属機関の許可や隊員間の各種調整にも苦労した。

組織作りに欠かせないのが資金調達である。大規模活動は大金を必要とする。例えば約60人が街から遠く離れた沙漠奥深くへ入り3週間にわたって調査。日本隊約20人の国内交通費・国際航空運賃にはじまり中国隊約20人を含めての新疆内航空運賃・運転手こみ沙漠車レンタル料・ラクダ隊レンタル料・食糧代(運び込む水は約5トン)・調査器材費・諸手当…さらには遺跡保護協力費・報告書数巻刊行・国際シンポジウム度々開催・文物展開催…

それらの打合せが電話一本で出来るわけでなく、度々の訪問も必要である。そして複数の人材育成事業・多数の相互理解促進事業と多額にのぼる。ありがたいことに一部は文科省助成や佛教大学補助・畏友数人からの寄付もいただいたが、殆どは筆者負担。給与の大半や配当金・退職金をつぎ込んだが、賄いきれず銀行から借入れるなどした。銀行「外国の遺跡調査で借入を申し込む人はいない」と。後半からは株式などを売却してやりくりしている。

個人での国際協力が普及しない最大の要因はこの資金手当てであろう。筆者も困り果て賞金目当てにいくつかの文化財保護や国際協力の賞に応募したが、選出されなかった。有力推薦者があればと言われた。既得権社会の「仕組み」であろうが残念なことである。

公開も組織作りの欠かせない一部である。活動のすべての段階は公開されなければならない。中でもその成果は極力早く広く公開する必要がある。報告書・シンポジウム・写真展・文物展・啓蒙書・プレスリリースなどさまざまな手法が考えられる。レコチャに呂厳氏「<在日中国人のブログ>私が知り合った、2000年の神秘の国を世に知らしめた日本の和尚」で紹介いただいた拙著『中国新疆36年国際協力実録』も公開の一環である。日本語のみならず、中国語・英語も併記した。国際協力系学部のある大学で推奨されているとか。

インターネット時代となりウエブ発信も重要。従来、ウエブは印刷物より軽視される傾向にあったが、瞬時化と国際化に対応できる利点から逆転しつつあり、筆者もこの「一帯一路実践談」はじめ「国献男子ほんわか日記」を発信している。

■筆者プロフィール:小島康誉

浄土宗僧侶・佛教大学内ニヤ遺跡学術研究機構代表・新疆ウイグル自治区政府文化顧問。1982年から新疆を150回以上訪問し、多民族諸氏と各種国際協力を実施中の日中理解実践家。

ブログ「国献男子ほんわか日記」

<新疆は良いところ>小島康誉 挨拶―<新疆是个好地方>

書籍はこちら(amazon)

小島康誉氏コラム

関連記事

〈一帯一路実践談37〉計画する 国際協力実践を左右

小島康誉

2020/10/3

〈一帯一路実践談36〉理解する 国際協力実践で最難関

小島康誉

2020/9/26

〈一帯一路実践談35〉次に主張 国際協力実践のヤマ場

小島康誉

2020/9/19

〈一帯一路実践談34〉まず握手 国際協力実践の要諦

小島康誉

2020/9/12

<在日中国人のブログ>私が知り合った、「2000年の神秘の国」を世に知らしめた日本の和尚

呂 厳

2019/4/20