株式会社Seaside 広島大学大学院とバナメイエビに関する共同実験を実施 バナメイエビの摂餌効率における水温の影響

耕作放棄地や廃校を活用したエビ陸上養殖コンサルティングを展開する株式会社Seaside(本社:千葉県鋸南町、代表取締役:平野 雄晟、平野 彩、以下:当社)は、広島大学大学院統合生命科学研究科の若林香織准教授および生物生産学部学生の首藤純一郎氏と「バナメイエビの摂餌効率における水温の影響」について共同実験を実施しました。

(研究課題):バナメイエビの摂餌効率における水温の影響

(実施期間):2024年10月-2025年2月

(結果要約)

・異なる4水温区(17、20、23、26℃)(*)において、「摂餌量」「摂餌率」「成長量」「成長率」「相対成長率」「増肉係数」「餌料要求量」を計測し、分析した。(*)日本の気候帯において現実的な水温範囲でのバナメイエビ種苗の成長効率を理解するため。

・バナメイエビは低水温下で「餌を食べるがほとんど成長しない」「餌を食べる量は高水温区に比べ少ない」という結果を得た。

・これまでは、養殖実務者の経験を踏まえた知見であったが、学術的にこれを裏付ける結果が得られた。

・低水温下でのバナメイエビの扱い方(給餌回数やリカバリー時間など)にも有意義な発見があった。

本来、南米の暖かい海域に生息するバナメイエビの成長は、低水温下ではやはり鈍化する。

では、養殖事業者はどうすべきか。四季のある日本で養殖する場合、低水温下でいかにマネジメントするか?これ以下は当社単独の見解を公表する。

■養殖における最も重要なパラメータは水温である。

自然界の魚は、自身の身体を維持するために、適切な水温を求めて居場所を変えます。これが大まかには漁場となります。養殖においては、対象魚種にとっての必要な水温が低コストで手に入る場所が養殖地を決定しています。例えば、エビは東南アジア、サーモンは北欧などです。

では、四季があり、消費地が集中する北半球の都市、例えば関東圏のようなエリアで養殖を行う場合はどうか。当社は2016年からエビ養殖を研究してきましたが、水温コントロールが、養殖結果の成否を決定する重要なパラメータであることに行き着きました。本研究結果で示したように、エビは水温が低下すると、成長が著しく鈍化します。加温コストをかけると収支が悪化します。では、理想とする水温を手に入れるためのエネルギーコストをいかに低コスト化するかが課題となります。

当社が考案した技術は、熱工学(放射、伝導、対流)を応用し、養殖水に対し、投下エネルギーを最大限効率よく伝えることです。

陸上養殖水槽

出願済特許「陸上養殖水槽」

特願2024-059309(日本を含めPCT出願済、PCT/JP2025/006902)

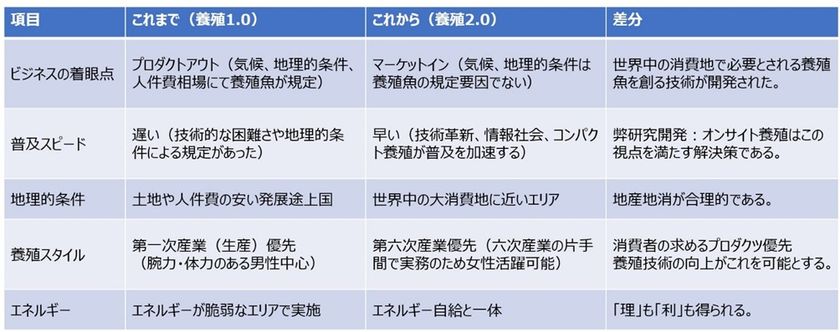

■養殖新世代=養殖2.0幕開け。

養殖魚が養殖地を規定してきた時代、養殖魚を生かし、育てることに主眼が置かれ、技術開発が行なわれてきた時代がこれまでの50年であると当社は考えています。養殖産業の黎明期であるともいえるでしょう。

化石燃料を消費し、土地や人件費の安価な発展途上国などで生産された養殖魚を日本などの大消費地まで運んでいきています。巨大な資本がそれを可能とし、消費者が支出したおカネはこれらの巨大資本を通じて、海外に送金されています。これが、食料自給率を低下させ、食料安全保障を不安定なものとしています。

今後は消費地が養殖地を決定し、多極分散型の養殖が世界的に広く普及する時代になると当社は考えています。地産地消(オンサイト養殖)が可能となり、消費者は、活(Live)、生(Fresh)の魚が入手可能となります。養殖産業が地域の雇用を産み、消費者の支出は域内に留まり、循環します。遊休施設が利活用され、地方都市に活気が出ます。食料自給率が向上し、食料安全保障が保たれる社会。当社はこの養殖新世代を養殖2.0と定義し、養殖産業の成長に貢献することを宣言いたします。

比較表

■今後について

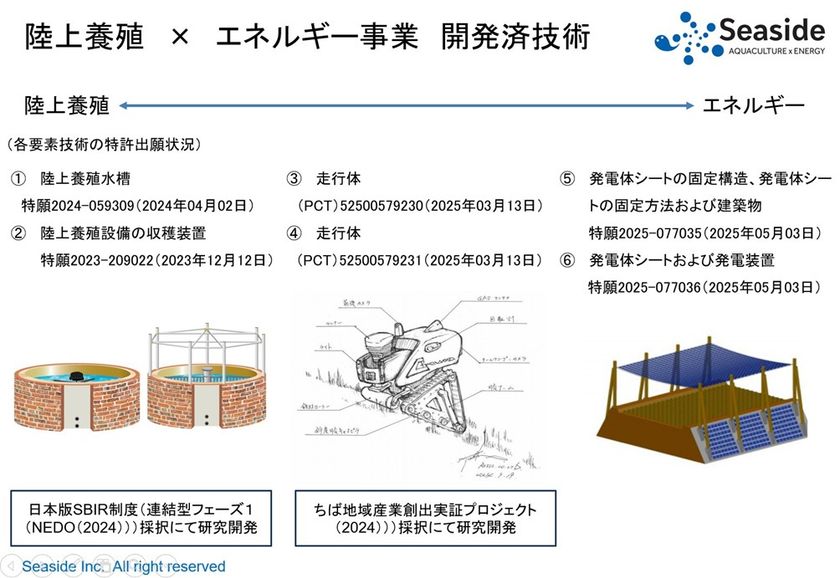

本技術を用いた新型陸上養殖水槽(Seaside New type tank)、収穫装置(Seaside Harvesting machine)など、これらの導入を見据えた陸上養殖コンサルティング・パッケージ(Seaside Aquaculture 2.0)の導入希望先に対応します。

■狭小敷地からでも、養殖が開始できる技術パッケージを提供する。

本技術の活用により、農業用ビニールハウスは無論、遊休施設、料理飲食店・スーパーなどのバックヤード、商業施設内などでの養殖を実現することが可能となります。

提供可能な技術パッケージは、養殖水槽をはじめとする養殖技術はもとより、エネルギーコストを賄うための太陽電池などの発電設備一式。これらを管理するIoTモニタリング/コントロールシステム一式など。これらのパッケージは、日本版SBIR制度(*)のPoC(Proof of Concept)として本年3月末までに、社会実装に向けた技術開発をすすめてきたものです。

陸上養殖×エネルギー事業 開発済技術

(*)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する2024年度SBIR推進プログラム(連結型)。

本事業は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の規定により定められた、指定補助金等の交付等に関する指針に基づき、多様化する社会課題の解決に貢献する研究開発型スタートアップ等の研究開発の促進及び成果の円滑な社会実装を目的として、内閣府が司令塔となって、省庁横断的に実施する「日本版SBIR(Small/Startup Business Innovation Research)制度」の一翼を担うものである

今回、当社が採択されたのは、関係府省庁等で実施する指定補助金等事業へ接続する「連結型」であり、設定された研究開発課題に対して、解決に資する技術シーズを有しているスタートアップ等が、事業化に向けて必要となる基盤研究のための概念実証(POC:Proof of Concept)・実現可能性調査(FS:Feasibility Study)である。事業期間は、2025年3月31日までであり、定額助成費として1テーマあたり1,500万円以内である。

当社が開発した技術は、低運用コストで養殖用の水槽内の水温を管理するシステム。熱工学を応用し、寒い地域でも暖かい水を好む魚介類の養殖ができるように水温を管理。この技術で当社は現在、特許を出願している。水槽を置く建物にも太陽光発電を標準装備する仕様で電力の消費量を抑えながら、材料に間伐材を使うなど、自然環境に負荷をかけない配慮を施す。

今回の採択に向けて同社は、「ペロブスカイト太陽電池」を手掛ける「冨士色素」(本社・兵庫県川西市)、などと共同で(NEDO)に提案した。

資源エネルギー庁のホームページによると、ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコンを使った太陽電池に対し、国内で調達しやすいヨウ素が原料。材料をフィルムなどに塗ったり印刷したりでき、折り曲げも可能。低コスト化が見込め、シリコンの太陽電池よりも軽くていろいろな場所に設置できるため、次世代型の太陽電池として期待されている。

フェーズ1での研究では、鋸南町にある当社の養殖施設に冨士色素の太陽電池を導入して電力をまかない、各種のデータ解析を行う。コストのさらなる低減化など養殖技術への効果を確認し、フェーズ2への採択を目指す。将来的には、養殖する魚種を、現在のエビだけでなく、ウナギやフグ、冷たい海を好むウニなどにも広げたいとしている。

当社の願いは「日本は水産物の半分を輸入に頼っている。自分たちが食べるものは自分たちで調達することを改めて考直し行動すれば、地域内におカネが留まる。陸上養殖は成長が必然の新しい産業。必ず社会に普及させたい」と考えています。

■株式会社Seasideについて

当社は、耕作放棄地のエビ陸上養殖を国内で初めて実現した企業として、社会課題解決型事業を展開しています。過去にはホテル三日月との協業により、国内初のホテル業界におけるエビ養殖の実績もあります。さらに徳島県那賀町からの委託を受け、遊休中の小学校を活用したクルマエビ養殖の実証テストを行っています。

2021年より千葉県鋸南町に耕作放棄地を活用した陸上養殖施設を設置し、累計13回のTV取材を受けるなど注目を集めました。さらに、2023年12月には、陸上養殖設備の収穫装置(特願2023-209022(2023年12月12日))に始まり、特許:6件(共同出願:2件を含む)、実用新案:3件、の出願を果たしています。

商号 : 株式会社Seaside( 旧社名:株式会社Seaside Consulting(R) )

代表者 : 代表取締役 平野 雄晟、平野 彩

所在地 : 〒299-2115 千葉県安房郡鋸南町下佐久間2720

設立 : 2017年3月3日

事業内容 : ・千葉県鋸南町でのエビの養殖

・陸上養殖のコンサルティング

・エネルギー事業(新規事業)

公式サイト: https://tsuku2.jp/seasidebianca

Instagram : https://www.instagram.com/seaside_consulting/

YouTube : https://www.youtube.com/@seasideconsulting7101

Seasideロゴ

■本件に関する一般向けお問い合わせ先

当社では、廃校利活用や陸上養殖に関するご質問やコンサルティングの依頼を随時受け付けております。

また、木造グリーンハウス、太陽光発電システムなど、当社とコラボレーション(オープンイノベーション)を希望される事業者も受け付けております。

興味のある自治体や企業の皆様は、下記の連絡先までお問い合わせください。

TEL : 090-6839-8027

MAIL : [email protected]

(ご来訪をお待ちしております。)

陸上養殖設備展(2025)10月15(水)、16(木)、17(金)@東京ビッグサイト

私は2日目(16日(13:00-13:45))セミナー登壇します。

https://www.land-aqua.com/seminar/##

ブースは、3日間とも出しています。ぜひ、いらしてください。

詳細はこちら

プレスリリース提供元:@Press

関連記事

「新幹線で母親が乗務員に注意された」=訪日中国人の投稿に反響

Record China

2025/8/22

トランプ氏はなぜ中国に対して寛大なのか?―独メディア

Record China

2025/8/22

男が住宅に侵入し女性に麻酔をかけて血を採取、その動機は…―中国

Record China

2025/8/22

東京のホテルに宿泊した香港人男性が恐怖=「日本は変わってしまった」の声も―香港メディア

Record China

2025/8/21

韓国の李大統領が「珍しい順番」で日米訪問、新政権の実用外交に大きな試練―シンガポールメディア

Record Korea

2025/8/21

中国で「醜い」商品の人気がますます高まる―英メディア

Record China

2025/8/21